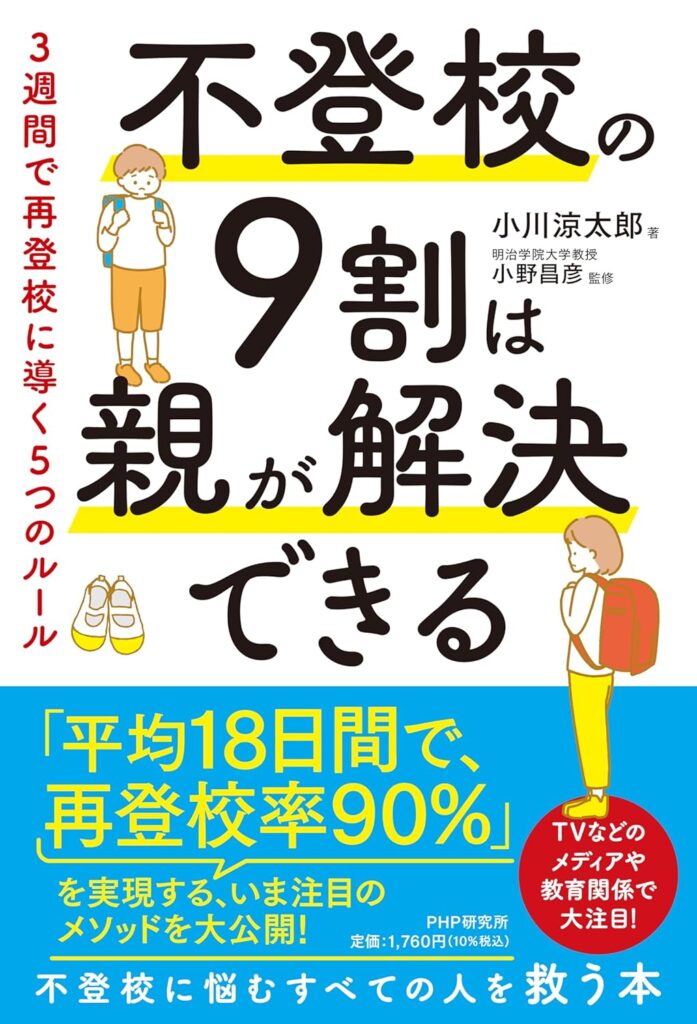

結論:デジタル機器の制限と家庭ルールと褒めること、9割は親が不登校克服の鍵

p.24

子の言う悩みを解決しても、不登校は解決しない

p.25

正しい親子関係 = 親が家庭の主導権を持ち、ダメなことはダメと言う厳しさもあり、愛情深くあたたかく子を守れる関係

p.27

子の無気力は、愛情の「受け止め不良」による自己肯定感の低下

p.28

子を尊重 ≠ 制限せずに甘やかす (制限なく甘やかすなということ)

p.29

子と友達のような関係はダメ、子が主で親が従はダメ(頼りない親から愛情は感じない)

p.30

スマホ・ゲーム・動画サイトを自主性に任せる形で放任になっている親が多い

p.33

学校と同等の環境を子に与えるには月に28万円程度必要(それを捨てているということ)

p.34

学校抜きで年齢相応の筋力、生活習慣、コミュ力を身につけるのは至難の業

p.37

フリースクールでは社会的自立を目指すことが困難

p.38

ホームスクーリングは学習進度が親の能力次第

p.39

通信制は丸写しでクリアでき理解度に疑問が残る

p.40

「見守りましょう」「様子を見ましょう」は1940年に提唱された対処法で古く、デジタル機器との相性最悪

(1940年・・・戦前です、暇つぶしがとても少なく、単に暇にしておくだけでデフォルトモードネットワークがはたらいて本人がじっくり物事を考えることができた時代の対処法で、未だにこれを言う人は問題の起点になりたくないのかなと思うなど)

p.44

学校が変わるのを待つより親自身が変わるほうが早い

p.45

学校と家庭、どちらかがマルなら登校できる (家庭がマル = 上記 p.25 を参照)

p.50

・生活リズムを元に戻す

・不登校の間はスマホは見ないルール

・ちょっとしたことでも褒め、良い声かけをする

・子が「自分から離れていく友達の事は気にしない」ようにできるよう促す

・子が「変な噂を流されても、なんか言ってるわ、程度に考えられる」ように促す

p.51

「死にたい」など言う子に、腫れ物に触るような接し方になり、負のスパイラルに陥りがち、これを断ち切って前に進むことが必要

p.54

「やりたいことをやらせる」方針(本人の希望を尊重)で、結果、デジタル依存 → これではダメ

p.56

「遊びにつれていけ」と癇癪を起こしている子を、毅然とした態度で無視

p.60

・「学校に行けと言うな」「ゲームを取り上げるな」は、それだけでは正しくない

・学校に行けるようになるまではテレビとゲームを制限、でうまくいった

・「私(親)は貴方(子)の事を真剣に考えています。このままでは良くないと思ったのでルールを決めました」という言葉が効果

(言い換えると、やみくもに制限すればいいというわけではなく、貴方の事を考えているんだと伝えることが重要ということか)

p.63

「子の話を聞いて毎日日報を書く」という行為から見えた、自分(親)がいかに子の話を聞いていなかったか問題への対処と、その明るい結末

p.64

学校に行くことに肯定的になったが不安が強い子のために、同級生らに土日遊びに来てもらった話

→ その後の話は、この本をぜひ手に入れて読んでいただきたい部分です、涙がでます、友達っていいものです

p.65

おばあちゃんも「毅然とした態度で」。孫に頼まれてもあれこれ叶えない。愛情をもって接することと甘やかすことは違う

p.74

スマホ依存 = ドーパミン中毒

(LINEの通知、SNSの通知、つまらないショート動画の中からほんの時々面白い動画が見つかった瞬間、これらは麻薬と同じ)

p.75

スマホ依存はヘロイン依存と同程度という意見さえあるのにスマホは制限されていない

(ジョブズもゲイツも、我が子にはスマホ制限していた話は有名ですね)

p.77

現実世界では失敗が怖くて挑戦できず、成長が実感できず、周囲に認めてもらえない子ほど、ゲームにのめり込む

p.80

いったんデジタル機器から子を完全に切り離す方が改善する

ただし、上記 p.25 にあるような「正しい親子関係」が築けている場合のみ

p.81

日頃から甘やかされている子は

・泣きわめく

・暴れる

・暴力をふるう

・家のものを壊す

・「死んでやる」という

・「この家を出ていく」という

このとき、多くの親は慌てて、「それなら(デジタル機器を)返す」と言って子の要求をのみたくなるが、これが最もダメ

→ 子が「暴れたり、死ぬといえば、自分の願いが叶う」という誤解をし、エスカレートするから

社会で容認されない行動は、親が子に「それは社会では許されない」と教えなければならない

中途半端な状態でゲームやスマホを取り上げても、状況が悪化することがある

p.82

子に愛情をめいっぱい伝えながら、ダメなことはダメと言う、信頼できる親としてルールを伝えるべき

これが p.25 の「正しい親子関係」を取り戻すきっかけにもなる

不登校の場合、「学校に行っていない間はデジタル機器に一切触れられない」ようにする

(五月雨登校ではダメとしたほうがいい場合もある)

要点は

・学校や自分の未来をどう考えているか本人(子)に聞く

・親の意見を伝え、社会の仕組みを伝える

・いままで自由にさせていたことを謝る

・子の事を真剣に考えた結果「親がこのルールに辿り着いた」ということを子に言う

・「やるべきをやらず、好きなことだけやってよい、のままでは、将来困るのは貴方」という視点から家庭内デジタル機器制限ルールを導入

p.84

デジタル機器制限ルール中は、保護者も兄弟も子の前でデジタル機器に触れない

p.86

自立に向けた行動ができている(学校に行く、または、働いている)なら、ゲームをいくらやっていても文句を言わない

p.87

子が自らデジタル機器を手放すことは無い(デジタル機器やゲームやアプリは、手放されないように設計されている)

p.88

デジタル機器に触れる時間が長い → 成績低下だけでなく脳の発達も阻害されるという研究結果(東北大)がある

p.92

夏休みにデジタル券の導入、YouTubeなら30分で一度切り上げる × 一日2回まで、アニメやDVDは1日1時間まで、計2時間まで、というルールと、親子そろって開始時間のタイマーをそれぞれ押すという工夫

p.93

デジタル機器以外にも、不登校期間中に「依存しているもの」や「ヒマをつぶし続けられるもの」がある場合は離れさせる

マンガ、お絵かき、短時間ならいいが、学校に行っていない間をそれで埋めてはいけない

「なにをしたらいいの?」つまり「何もやることが無い」ことが大切

「いま学校で皆何してるかな」とか「いつまでも家に居て大丈夫かな」と考えるきっかけになるから

「ひまつぶし」させてはいけない

やることがない状態の時に、自己認識、記憶、ひらめきが活発になるから

大人も同じ

p.100

押さえるべき5条件

①子の自己肯定感を高める(子の罪悪感を把握し、1日10回以上褒める)

②正しい生活習慣(9~10時間寝かせる)

③正しい親子関係(上記 p.25 参照)(子の言いなりダメ、家の主導権は親、家庭内ルールを理由と共に伝え皆で守る)

④考える時間を与える(暇つぶしさせない、「自分と向き合え」と言うのではなく「自分と向き合えるヒマな時間を作る」ことに助力する)

⑤しなやかな考え方を教える(挑戦には価値がある、知性は伸ばせる、不登校克服は成長、などネガティブへの捉え方を変える考え方を教える)

p.106

親自身が(物事に対して)ポジティブな捉え方をする姿をみせる

子が(上記の)しなやかな考え方をできていたら褒める

→ これが今後の人生の様々なトラブルを乗り越える力になる

p.107

家庭内ルール作り例

・学校に行かない日はデジタル禁止

・朝学校に間に合う時刻に起き、夜は10時間寝れる時間までに布団に入る(休日は緩和可)

・朝食と夕食は家族と食べ、コミュニケーションの時間を確保する

・朝から放課後まで3日間登校出来たらデジタル許すが、そこにはさらにルール設定する

運動についての項目もいれていいかも

上記ルールにより、ルールを守れた時など「褒める機会」が増える

p.109

ルールは家族で共有し、家族皆で守る

p.110

親が子を考えてルール作ったことを説明

このとき、支援機関や支援者と相談したなど、第三者の存在を知られないこと(親が人のせいにしていてよいか)

(たとえばこのサイトを参考にしたことや、元にしている本を見られないこと)

ルール開始日を3日後に設定(この間にデジタル機器撤去の準備、本人は自分自身について考え始める)

ゲーム回収、スマホ回収、テレビ撤去、アマプラネトフリ等の解約、この姿を見せることで親の本気を認識させる

ルールは紙に書いて家族が見えるところに貼る

p.111

ルール発表の流れ

・落ち着いて話せる時間に、ルールを作った理由とともに、ルール発表

・ルール開始日の発表(3~4日後)

・ルールを壁に貼る

p.112

ルール実行時は暴れるが、ここで折れると「泣けば暴れれれば思い通りになる」という間違った学習を強化してしまう

感情的にならず「ルールはルールだよ」と言い続ける

暴れる様子にうろたえる保護者もいるが、「やるべきことをやらないと、やりたいことはできない」という当然を実行しただけで暴れることの方が、子の将来にとって危険だと親が認識するべき

p.114

ルールに反する子の行動

①暴れる(泣き叫ぶ、つかみかかる、壁を壊す、物を投げる)

→ 親は冷静に淡々と「そんなことしても無理だ」「ルールはルール」と伝える

→ 「いま話せる状態じゃないんだね」と言って子から離れる

→ 直接暴力を振るってきたり、暴れて手が付けられない場合は警察を呼ぶ(次にやったら警察呼ぶね、という予告を先に行う)

子は「まさか本当に呼ぶわけない」と思うので、そこで本当に呼ぶからこそ、親の本気が伝わる。

→ まとめ:毅然とした対応、動じない、予告する、警察呼ぶ

②ネガティブ発言(死にたい、生きてる価値ない、人生なにも面白くない、などの発言)

→ 親の反応を探っているだけ

→ 親が本当に信頼できるか確かめている

→ 弱気を見せないこと、「死んでほしくはないんだ」と愛情とともに言いながら、しかし、ルールは曲げないこと

→ 「落ち着いたらまた話そうか」などと、感情的になっている子とは議論しないこと、説得しようとすると親子関係崩れかねない

→ まとめ:感情的になっているときは、離れる、話すのをやめる

③交渉

→ 「少し学校いくから」などという言葉と引き換えに、ルール改変を要求されても、応じてはならない

→ 「スマホだけは返して」なども応じない

→ 「明日は学校にいくから」に騙されない(この言葉は守られない)

→ 「勉強に必要だからタブレット返して」と言われたら「親の見ている前でだけ」使用を許可

→ 「学校の準備に必要だから」と言われたら「親の見ている前でだけ」使用を許可

→ まとめ:交渉によって自分に都合が良いようにルールを変えられる、と学習させない、親の見えないところで使わせない

p.119

心配し過ぎるな

覚悟をもってルールを実行せよ

p.100の5条件が守られていれば不登校はリバウンドしない

p.120

ルールがあれば親がブレない

不登校は方針を(ひいてはルールを)定めるチャンス

p.121

不登校改善ではなく、「デジタル制限」「正しい生活習慣」「家族との食事と話」「家に留まり続ける原因を除去」を目標とする

p.123

子が言うことを鵜呑みにしない(それは子を信じるということではなく、ただの思考停止である)

p.126

エピソードです(詳しくお知りになりたい場合は本書をお読みください、すみません、全てを書くのは無しだと思われますので)

まとめますと、 暴力 → 警察(親が本気だと伝わる) → 反省 です

p.128

(配偶者の愚痴を言う親の家庭は不安定化しやすく、そんな親の言うことを子は聞かなくなる)

p.134

娘との会話のために、家事を「きちんと」一時停止するようルール化した母の話

家族みんなで食事中にテレビ・スマホ・タブレットをやめたことで会話が増加

会話が増えた結果、よく話されるようになり、娘から自分が頼られるようになったとのこと

p.137

「好きなことを好きなだけやらせてあげましょう」は、(現代では)生活の乱れと運動不足を起こし、心の健康を害する

p.138

セロトニンを出す方法

p.140

子の不登校を解決できた親の特徴①「長期的視野」で考えて行動できている

「親が」デジタル禁止を含めたルール作りと徹底ができるかどうか、が鍵

p.141

「見守る」をやめることには勇気が要る

p.142

子の不登校を解決できた親の特徴②「動揺している姿を子にみせない」

子に何を言われても、暴力が出ても、動揺をみせてはならない、毅然とした対応をする、警察を(予告後、再度で)呼ぶ

親の動揺しているから、子が動揺したままになる

p.143-144

ぜひ本書にて・・・ なんだかこの本を宣伝するみたいでイヤですが、いいものはいいのです・・・ ごめんなさい

p.144

子の不登校を解決できた親の特徴③「失敗を前向きにとらえられる」

自分を責めるだけ、相手(配偶者、家族、子)を責めるだけでは、状況は良くならない、行動する、改善する

そもそも失敗は、ルール作りや実践、そのほか様々な挑戦や活動をしなければ、起こらない

つまり失敗は挑戦の証だから、失敗を責めず、挑戦を褒める

(失敗を責めると挑戦しない人間になる)

p.148

子の不登校を解決できた親の特徴④「自責で考える」

何か問題が起こった時に、他人や社会のせいにせず、自分事としてとらえる

学校や社会をすぐ変えることはできない、他人は変えられない、「あれが悪い、これが悪い」と言っても何も変わらない

(ただし、いじめや性的虐待などは犯罪なので関係諸機関に通報)

p.150

変えられるのは自分だけ

自分を変えようと努力し、行動すると状況が変わる

親が問題を他人のせいにしなくなれば「親がいるから大丈夫」と子が思う可能性が上がる

そこから「自分なら大丈夫、何があっても乗り越えられる」と思えるようになっていく

p.151

「期待はするな、子を100%信頼せよ」

親の期待は子の自己肯定感に悪影響(期待を持つ親は、子にガッカリしがち)

再登校は目的ではなく長い人生の内の通過点、トラブルを「乗り越えられる」と子が思えるよう、信じて、育てる

p.158

不登校NGワード①「学校に行きなさい」

「○○しなさい」という押し付けは反発を生むだけ

(デジタル機器の制限など、「やりたいことだけやってはいられないよ」という教えは押しつけではなく、社会で通用しないことを紹介しているに過ぎない)

・子の自己肯定感を高める

・生活習慣をただす

・正しい親子関係を築く(上記 p.25 の行を参照)

・本人に考える時間を与える(暇つぶしさせない、デジタル機器を制限する)

・しなやかな考え方を教える

「学校行け」と言うのではなく、これら「再登校できる条件」を親は整える

p.159

不登校NGワード②「学校に行かなくていいよ」

「学校に行きたくないんだね、わかったよ」という共感だけなら問題ない

(共感と姿勢の違いが分からない保護者さんが多い印象です)

昨今のコロナで「休んでもいいんだ」という風潮も、この誤解を助長したでしょう

p.160

不登校NGワード③「どうして学校に行けないの?」

子にはただの圧力で、そこで聞いた話は本当の原因ではない場合も多く、対処しても根本は解決しないことが多い

逆に、子が「なんで学校に行けないんだろう」と言う場合は、「なんでかな、一緒に考えよう」と言い、話を聞き、一緒に考えるとよい

p.161

不登校NGワード④「学校がダメだよね」「先生がダメだよね」「クラスがダメだよね」「友達がダメだよね」など

他責だからダメ

「うまく行かないことがあったときは、誰かのせいにすればいいんだ」という間違った学習になってしまう

解決したいなら他責思考をやめる必要がある

現状を変えたいなら自分が変わるしかない

不登校でも親子関係でもこれは同じで、問題解決に向けて考えて行動する姿を見せることで、子も「そうありたい」と思いやすい

p.162

不登校NGワード⑤「昨日は学校に行くって言っていたじゃない」

単にプレッシャー。学校が遠のくだけ。

「ああそう。わかった」と言って、ただ受け止めるだけとする、動じない

前向きになったことを誉め、学校に行くことは期待しない

p.165

p.100 や p.158 の5条件に集中し、この5条件が達成できるまで「学校」という単語自体を一切出さない

家庭のルールを発表、実行、子を1日10回褒め、しなやかな考え方に基づく声かけをする

子の表情が明るくなり、よく話すようになり、ネガティブ発言が減り、学校以外のことでもいいから挑戦の姿勢が見えたら、やっと学校の話ができる、これを「登校刺激」という、「短期間で結構成長した様子にみえるよ、いまなら学校にも挑戦できるんじゃない?考えてみて」など、2~3日で「学校のこと考えてみた?」と問い、Noならまた数日後同じく聞く、これを繰り返す(期間の定めは本の中には無く、ケースバイケースとのみ書かれているが、数週間はあり得るだろうと私見では思う)

「期待はしない、100%信頼する」が著者の掲げるキーワードである

p.167

一日10回以上褒める

自己肯定感の安定を目指すため

p.168

✕結果を褒める

◎挑戦自体や考え方や過程や努力を褒める

✕「100点凄いね」

◎「100点とれるまで練習したの凄いね」

✕「頭がいいね」

◎「頑張ったんだね」

結果を褒めると、「良い結果が出そうなことだけやる」という子になったり、「失敗を隠す」という姿勢になったりするから、過程や努力を誉めるようにする

p.170

子が頑張ったこと、成長した部分に注目して褒める

p.171

逆効果でNGな褒め方①「他人と比較して褒める」

→ 過去の本人との違いを褒めるべき

(孫正義の父が、『正義は天才だ!お前ならなんでもできる!』と言い続けていたことが知られている)

p.172

逆効果でNGな褒め方②「機嫌の悪い時に褒める」

→ 落ち着くまで待って褒める

→ 機嫌をとるために褒めるのもダメ、正しい親子関係が構築しづらくなる

逆効果でNGな褒め方③「口先だけで褒める」

ただ「頑張ったじゃん」と口で言うだけなど、心からの言葉でなければ、子には響かない

些細な事であっても、心から褒めたいと思えたことを褒めると、子に響く

p.173

心から褒めるためには、子をしっかり見る時間を親が作る必要と、よく子を観察する必要がある

基準を設けないことも大事

「何歳なら○○できるだろう」や「自分は昔○○できていた」はダメ

その子の変化や成長に注目し、期待せず、信用すること

「学校行って欲しい」「いい成績をとってほしい」は期待だからダメ

「あなたなら大丈夫」これが信頼

魔法の声かけ①「褒め方のコツ」

①の1「どこがどう良かった、何がどう変わったのかなど、具体的に褒める」

①の2の1「言葉だけでなく、ハイタッチ・グータッチ・親指でのグッドサインも使う」

①の2の2「独り言のように言う」

①の2の3「素直な感情を言葉にする(うれしいなあ、など)」

①の2の4「知り合いの○○さんに△△の話をしたら、すごい!って絶賛してたよ」など、第三者の言葉として言う

①の2の5「手紙にする」(成長した部分を100個かいた親もあった、親子でしみじみした、とのこと)

p.176

魔法の声かけ②「質問しながら褒める」

人はそれぞれ褒めて欲しいポイントが異なるので、本人に頑張ったところやこだわったところを聞く

「自分が褒めたいように褒める」のではなく「相手が褒められたいように褒める」

子から、やり方、工夫などを聞いて感心する

自己肯定感が上がる最高の褒め方(だと著者は書いている)

「どんなところを工夫したの?」「どれくらい時間がかかったの?」など

p.179

魔法の声かけ③「どうしてそう思うの?」

褒める以外でも、子には質問をしてあげてほしい

(著者は保護者らに「質問力をつけよ」と説く)

例)「勉強ができないから学校に行きたくない」という子に対し、「どうしてそう思うの?」と問う

ここでやってはいけないのが「大人の理論で理由を決めつける」こと

勝手に理由を想像し先回りして手を打とうとすることがダメ(塾を検討したり転校を提案したり)

子自身の考えを深堀刷る前に手を打ってもダメ、考える機会を奪っているだけ

親が先回りを続けると子が考えなくなる

本人に考えさせてあげることが大事(親には待つ力が必要)

もし質問しても「わからない」と言われたら、「どうして理由が分からないのに、学校に行けないんだろう」など深堀りできるような声かけを行う

「勉強が苦手だから学校にいくのか」などと考えることができるように促せば、それが「しなやかに考える」ということ

本人の「思い込み」を取り外す

p.185

家庭ルールの発表と実施に子が荒れて出ていった、「ひきこもりでも家にいてくれた方がいい」と思うこともあったが、「これを乗り越えない限り、子の状態はよくならない」と言われ、戻ってくることを待った(実際は10日ほど親戚の家にいて、その後戻ってきた)

p.188

(不安で揺らぐ母親に寄り添う内容が書かれている)

「好きなだけゲームしていいから戻ってきて」などと言っては状態が悪化するだけ、子は自分の思い通りにするためにもっと荒れる、子を信じて我慢する

p.191

「適応障害」の診断を受け学校からも精神科の先生からも転校を提案される始末、しかしこれもスマホ制限ルールと朝の散歩ルールで回復

ヒマつぶしの「料理」は続け、「おいしいよ!」ではなく「どこを工夫したの?」という問いかけトークで自己肯定感回復

親は感情的にならないように我慢、感情的になってしまったら子に謝罪

「勉強しなくてもいいの?」などという問いかけは我慢する

p.196

勉強できるかどうかに関係なく、貴方という存在を大切に思う、と伝えた

p.198

布団に籠るのは不安と戦っているから

これを解決するには、何かしら行動を起こすことが必要

歯磨き、着替え、学校準備、途中まで行く、一つひとつの行動で不安が減っていく、勉強する、運動するも良い

「不安の言語化」も効果あり、いま感じている感情を言語化(感情のラベリング)

「学校は怖くないよ」などといっても、不安から気をそらしているだけ

親が「どんな不安がある?」など質問し、言語化を手伝うと良い

例)子「学校にいったとき友達から「どうしたの?」と聞かれるのが怖い」 → 親「そのときどうこたえるか一緒に考えよう」

再登校への、不安の言語化は、p.100 や p.158 の5条件が整ってから、がおすすめ

p.201

親が朝起こしていいか → 基本は自分で、だが、親が起こすのもOK、規則正しい生活が正義

朝食食べない子なんだが → 飲み物だけでもいい、家族と共に食卓につくことが大事

ひとり親で食事の時間が合わない → 食事時間がずれてもいい、親の食事時間に子にも一緒に居てもらうという形が可能、デザート用意もいいね

暇すぎると言われる → ヒマが自己深化に大切なので、暇な時間が必要、運動、親子で話す、など提案

学校に行っているはずの時間に買い物や外出をせがまれる → 運動不足解消は悪くないが基本的には外出は避ける、放課後の時間帯なら可

p.204

デジタル機器依存のせいか無気力である → デジタル制限 + 学校送り迎え → 一人で学校行くことを目標

デジタル機器を使う能力が伸びないのでは → 再登校後でよいのでは

デジタル機器は取り上げたがテレビが止まらない → 親の覚悟が足りない、テレビも絶て、物置に置け

ゲームをご褒美に学校に行ってくれているんだがいいのか → OK

p.206

音楽が好きだという個性のある子がYoutubeやSporifyを拠り所だと言ってせがむ → 次々再生でき依存性が高く制限が必要

友人との通信が必要だという(持ち物確認などで学校に必要だという、も同じ) → 親の前で5~10分は許可

オンラインゲームを通信手段としている → 許可できない、「やるべきことをやってからにせよ」と諭す

ゲームできないなら死んでやるという → そもそもゲームやれないなら死ぬという状態がオカシイからこそ修正が必要なので制限されているはず

まとめ:子の言うことに翻弄されない、なびかないように親が努力する

p.208

学校に行かず家でダラダラしている我が子に褒めるところが見つからない → 家庭ルールを作って実施すれば、守れた時に(過去の本人より成長が見られたときに)その変化を褒めることができる

学校に行かずスマホばかり見ている → デジタル制限実施

とっさに子を否定する言動をしてしまう → 親自身がこれに気付いているという時点で変化できている、ネガティブを言ってしまったなら子にすぐ素直に謝る、本当はこう言いたかったんだなどと修正を伝える

p.211

ADHD、ASD、LDだがどうすれば → 基本ここまでの方針でOK、ただしASD強めの場合はコミュニティを増やすなどスモールステップで徐々に安心を持たせる

起立性調節障害 → デジタル制限により生活リズム改善しやすくなる、朝4時に起きて3時間かけて体調を整えて再登校の例あり

いじめが原因 → 学校、教育委員会、第三者機関に言って改善を模索、それでだめなら転校、いかなる理由でもYoutubeやゲームでは改善しないから親が毅然とした対応を

学校以外はいけるのに学校はダメ、集団がダメという → 苦手のままでいいのか、乗り越えたい壁だね、自己肯定感を高めるよう褒めと傾聴に重点を置き、集団の中に入るというチャレンジをする気持ちを引き出すことを試みる、「苦手なのね」と親が諦めてはならない(共感は良いが姿勢にはしない)

本人が行きたがらないのに学校に行かせる意義はあるのか? → 自立を目指すなら意義のある場所ではないだろうか、月額30万円ほどをいくつかの組織に払って学校と同等の環境を用意できる場合を除けば、学校は子の自立において合理的な場では?

本人が「学校に行ってもいいことがない」という → そもそもいいことがあるから行くという場所ではなく、やるべきことをやるのは生きる上で大切ということを身につけるために行く場所が学校、学校が楽しいのは望ましいが楽しくなければならないわけではない、大変なこともあるのに頑張って学校に行こうとしているのは大人な考えだね、などと肯定できるはず

p.215

配偶者が非協力的 → 夫婦で話し合って方向性を一致させることが望ましいが、不可能であれば強い気持ちで臨むしかない、諦めることは好ましくない

スダチ(この著者の団体)がサポートしても再登校できなかった事例は? → 「デジタル機器の全回収に失敗していた例」「夫婦で意見が割れていた例」「保護者の病気により支援が中止した例」「もともと親子関係が悪くほぼコミュニケーション取れていなかった例」(この団体は凡そ1ヵ月で9割を再登校させている上に、サポート終了から3ヵ月後の追跡調査でも8割が登校を続けていると書籍内には書かれている)

p.218

不登校を乗り越えたことは子の自信になるだけでなく、家族との絆になる

p.220

本当に目指したいことは(再登校がゴールなのではなく)子ども自身が幸せな人生を生きていくこと

不登校を乗り越えた経験は財産になる

p.223

著者:小川遼太郎

1994生まれ、株式会社スダチ代表、関西大経済卒、「教育が変われば人も変わり社会も変わる」との気づきからアビームコンサルを退職し独立。再登校人数は2024年3月で850名超、平均再登校日数18日、再登校率90%超